製造業の物流改革を実現する「ローコード対応WMS」で稟議を通す方法|オープンソースの倉庫管理システム(WMS)【インターストック】

製造業の物流改革を実現する「ローコード対応WMS」で稟議を通す方法

<目次>

1.業界初!ローコード対応WMS「インターストック」とは?

製造業の物流部門で働く皆さま、以下のような悩みを抱えていませんか?

「属人化した物流業務で人手不足に対応できない」、「基幹システムでは現場のニーズに合わない」、「システム改修に時間がかかりすぎる」、

「物流DXを進めたいが、経営層の理解が得られない」、「IT部門は自社開発志向だが、物流は後回し」などなど・・・。

本稿では、このような悩みを解決する画期的なソリューションローコード対応倉庫管理システム(WMS)の「インターストック」をご紹介しつつ、同じ悩みを抱えている製造メーカーの物流課長・佐藤さんが、どのようにして稟議を通したのか、そのストーリーをお届けします。

225年4月13日 執筆:東 聖也(ひがし まさや)

2025年4月13日 執筆:東 聖也(ひがし まさや)

1.業界初!ローコード対応WMS「インターストック」とは?

従来のWMSとの決定的な違い

「インターストック」は、業界で初めて本格的なローコード開発に対応したWMSです。従来のWMSパッケージは、導入後のカスタマイズに多額のコストがかかり、ベンダーロックインの懸念もありました。しかし「インターストック」には以下の画期的な特徴があります。

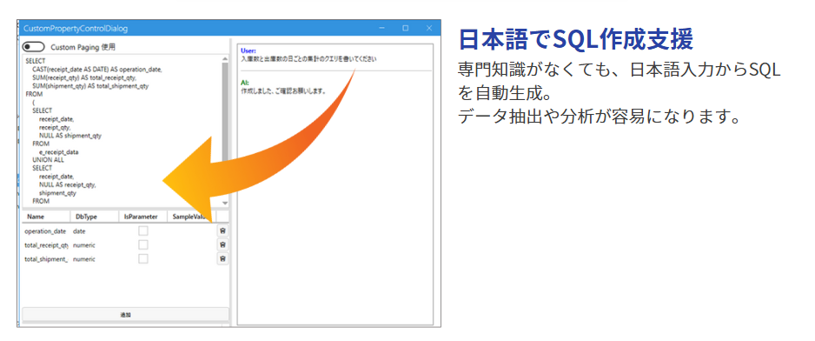

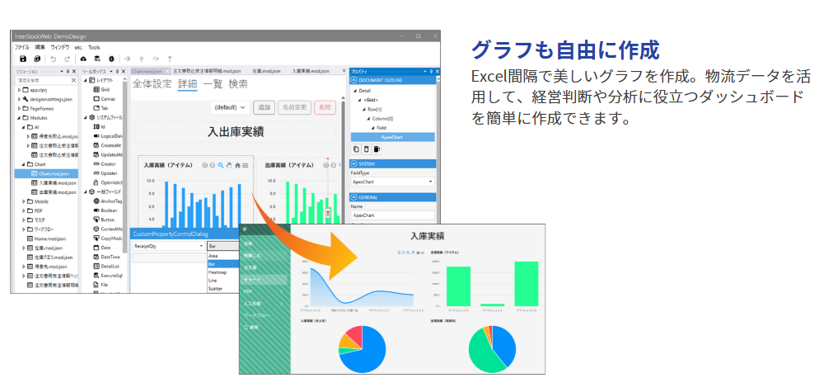

1.ローコード対応

専門的なプログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップの操作で画面や帳票をカスタマイズ可能です。さらには、ExcelでWMSの帳票を作成したり、日本語で指示をすると、データ抽出するためのSQLを書いてくれたり、スマフォ対応の専用画面を作成することも可能です。

2.ソースコードやDBを全公開

ブラックボックスがなく、将来的な内製化も可能です。

3.製造業に特化

ローコード機能により、現場発想の改善アイデアを素早くシステムに反映可能。製造業の強みである「カイゼン活動」をデジタル領域でも活かせる柔軟性。

製造業の物流課題に特化した機能

「インターストック」は製造業の物流現場を熟知した開発チームによって作られています。

・製造業特有のロット管理、シリアル管理に標準対応

・デジタル棚札やPSI在庫計画など、製造業に特化した機能

・各種生産管理システムとの連携実績が豊富

・現場作業者の使いやすさを徹底追求したUI/UX

導入効果

すでに「インターストック」を導入した製造業では、

・在庫精度:96%→99.9%に向上

・ピッキング作業効率:平均30%向上

・新人教育期間:2週間→3日に短縮

・システム改修の内製化率:100%を達成

2.佐藤課長のWMS導入成功ストーリー

ここからは、製造メーカーの物流部門で課長を務める佐藤さん(35歳)のストーリーをご紹介します。

悩みの日々から希望の光へ

物流現場で15年のキャリアを重ねてきた佐藤課長は、日々深刻化する課題に頭を抱えていました。月次棚卸の度に10%もの在庫差異が発生し、原因究明に多くの時間を費やしています。ベテラン社員の退職によってノウハウが次々と失われ、顧客からの納期短縮要求にも対応しきれません。そんな中、競合他社がWMSを導入してサービス品質を向上させているという情報も入ってきました。

「このままでは会社の競争力が落ちてしまう」

そう焦りを感じながらも、佐藤課長の前には高い壁が立ちはだかっていました。経営層は物流を単なるコストセンターとしか見ておらず、IT投資の優先順位は常に生産管理や販売管理システムに向けられています。さらに、8年前に導入した在庫管理システムの失敗体験が会社全体のトラウマとなっていました。IT部門も内製志向が強いものの、物流関連のシステム開発は常に後回しにされる状況でした。

運命の出会い – ローコード対応WMS「インターストック」

ある日、佐藤課長は情報収集のために参加した物流展示会で「インターストック」というWMSに出会います。デモを見た佐藤課長の目に飛び込んできたのは、これまでのWMSとは一線を画す革新的な特徴でした。

ローコード技術を採用したこのWMSなら、専門的なプログラミング知識がなくても画面や帳票をカスタマイズできます。さらに、ソースコードが全て公開されており、将来的には社内での内製化も可能。製造業の物流現場に特化した機能が標準搭載されている点も、佐藤課長の心を掴みました。

「これなら、うちの会社でも導入できるかもしれない」

佐藤課長は帰社後すぐに、WMS導入に向けた具体的な戦略を練り始めました。

社内説得のための緻密な戦略

佐藤課長はまず、IT部門の懸念を解消するアプローチを考えました。単なる「パッケージ導入」ではなく、将来の内製化を見据えた「開発基盤の導入」として提案することにしたのです。ソースコードが全て公開されるため、将来的にはIT部門が完全に管理できる点を強調し、初期導入時のIT部門の負担を最小限に抑える計画も用意しました。

次に経理部長を説得するため、段階的な投資計画を策定しました。全社一斉導入ではなく、1つの倉庫からパイロット導入を始め、在庫精度や作業効率といった明確なKPIを設定。効果が確認できた後に次のステップへ進む計画により、初期投資を従来型WMSの3分の1に抑えることができました。

最も難関と思われた製造本部長への説得には、「カイゼン活動」とWMSの連動性を前面に出しました。現場の改善アイデアをシステムに素早く反映できるローコード機能は、製造業の強みである「カイゼン文化」と相性抜群であることを具体例とともに説明しました。さらに、製造ラインとの連携による全体最適化のビジョンも描き、他社成功事例から定量的な効果も提示しました。

稟議を通した決め手

緻密な準備を重ねた佐藤課長の稟議書が最終的に承認されるまでには、いくつかの決定的な要因がありました。

まず佐藤課長は、インターストックのベンダーと協力して社内プレゼンを実施しました。事前にIT部門との打ち合わせを重ね、予想される技術的質問には全て回答できる体制を整えました。ベンダーの技術者がIT部門の疑問に丁寧に応える姿は、信頼感を大きく高めることにつながりました。

また、具体的な費用対効果の提示も大きな説得力を持ちました。在庫差異10%が解消されれば年間でどれだけのロスが削減されるのか、人手不足対策として人件費はどれだけ抑えられるのか、競合他社との差別化がもたらす売上効果はどの程度か。これらを具体的な数字で示したことで、経営層の理解を得ることができました。

さらに、リスクヘッジプランの明確化も効果的でした。過去の失敗を繰り返さないために、撤退判断基準を明確に設定し、段階的導入によるリスク分散策を提示。内製化への移行プランも具体的なロードマップとして示すことで、長期的な視点での安心感を提供することができました。

3.これから稟議へ挑む皆様へのアドバイス

佐藤課長の成功体験から、WMS導入の稟議を通すための重要なポイントが見えてきます。

まず、WMSを単なる「物流システム」ではなく「事業戦略」として位置づけましょう。コスト削減だけを強調するのではなく、競争力強化のストーリーを描き、ROIや回収期間といった経営層が重視する指標で説明することが効果的です。物流改善が全社最適化にどうつながるのか、その道筋を示すことが重要です。

次に、内製と外製のハイブリッドアプローチを提案しましょう。ローコード対応WMSは、パッケージの即効性と内製の柔軟性という、これまで両立が難しかった利点を兼ね備えています。IT部門の懸念を先回りして解消する案を用意し、段階的な内製化移行計画で主導権を確保する戦略が有効です。

三つ目のポイントは、小さく始めて成功体験を積み上げることです。全社一斉導入ではなく、スモールスタートを提案し、明確なKPIと効果測定の仕組みを組み込みましょう。最初の成功体験が次のステップへの説得材料となる好循環を作ることができます。

また、社内キーパーソンごとに説得のポイントを変えることも重要です。製造本部長には製造との連携による全体最適化、経理部長には段階的投資と明確なROI、IT部長には内製化可能性と既存システムとの整合性というように、立場によって響くポイントは異なります。

最後に、具体的なリスク対策を示すことで安心感を提供しましょう。過去の失敗事例との違いを明確に説明し、撤退判断基準を事前に設定することで、万が一の際の備えも示すことができます。

4.まとめ:ローコード対応WMSが開く新しい可能性

「インターストック」のようなローコード対応WMSは、従来の物流システム導入の障壁を大きく下げます。パッケージの利点と内製化の柔軟性を両立することで、製造業の物流DXを加速させる起爆剤となるでしょう。

私たちが最近強く感じているのは、日本の製造業における物流DXを阻む最大の要因の一つが、旧態依然とした稟議制度にあるということです。システムの優劣や必要性以前に、社内承認プロセスの複雑さや硬直性が、物流現場の改革意欲を削いでいるのが現状です。

この稟議という「見えない壁」を突破するためには、従来のアプローチを変える必要があります。ローコード対応WMSは、技術的な革新であると同時に、この組織的な課題を解決するための新しい切り口を提供しています。IT部門と物流部門の架け橋となり、段階的な投資で経営層の懸念を払拭し、製造現場との親和性を高めることで、稟議という難関を突破する新たな道筋を示しています。

佐藤課長のように、組織の壁に悩む物流部門の皆様、諦めずに新しいアプローチを試してみてください。私たちは皆様の物流改革、そして稟議制度という見えない壁の突破を全力でサポートします。

【無料相談会のご案内】

「自社でもWMS導入の稟議を通せるか相談したい」 「ローコード対応WMSの詳細を知りたい」 という方は、下記のリンクから無料相談会にお申込みください。 佐藤課長と同じ悩みを解決した専門コンサルタントが対応します。

[無料相談会お申込みはこちらをクリック]