勝ち続けるための、物流DXロードマップ戦略フレームワーク ~第九回~|オープンソースの倉庫管理システム(WMS)【インターストック】

勝ち続けるための、物流DXロードマップ戦略フレームワーク ~第九回~

<目次>

1.ユーザー主導のモニタリング体制の構築

物流DX戦略構築の旅は、戦略的基盤の構築から始まり、VCAP分析、ユーザー中心アプローチ、そして実行戦略の展開と進んできました。しかし、真の変革はここで終わるわけではありません。最終ステップである「モニタリングと継続的改善」こそが、物流DXの持続的な成功を左右する決定的な要素です。

多くの企業がDXプロジェクトで陥る罠は、システム導入を「ゴール」と捉えてしまうことです導入した時点で一区切りとし、その後の改善活動が形骸化してしまうケースが少なくありません。さらに、ベンダー主導のプロジェクトでは、自社のビジネスニーズよりもベンダー側の技術的制約や標準プロセスが優先され、真に必要な変革が実現できないリスクもあります。

物流DXは「導入して終わり」ではなく「導入してから始まる」変革プロセスです。市場環境の変化、テクノロジーの進化、そして組織の学習によって、初期の計画は常に見直しと調整が必要になります。実際のデータと現場のフィードバックに基づき、戦略を柔軟に進化させていくことが、持続的な競争優位性の獲得につながるのです。

本稿では、ユーザー主導のモニタリング体制の構築と、データに基づく継続的改善のメカニズムについて、実践的なアプローチを解説します。ベンダーへ丸投げではなく、自社が主体となって変革を推進し続けるための具体的な方法論を提示します。物流DXの真の価値は、この最終ステップを効果的に実行できるかどうかにかかっているのです。

2025年3月23日 執筆:東 聖也(ひがし まさや)

1.ユーザー主導のモニタリング体制の構築

物流DXにおけるモニタリング体制は、倉庫管理システム(WMS)や配車支援システム(TMS)など導入したシステム(ツール)の単なる稼働率や処理件数の確認だけでは不十分です。真に価値あるモニタリングとは、取引先、物流企業、ドライバー、ピッキング担当者など実際の現場ユーザーの声を中心に据えたものです。

歴史を振り返れば、「江戸を造った男」と称される河村瑞賢(かわむらずいけん)が東廻り航路・西廻り航路を開発した際、単に航路を定めただけではなく、各地の船頭や港の管理者からの情報を継続的に収集し、航路の安全性と効率性を高め続けました。この「現場の声」を基にした絶え間ない改善が、250年以上にわたって日本の物流の大動脈として機能し続けた背景にあります。今日の物流DXにおいても、同様の姿勢が求められるのです。

2.ユーザー主導モニタリング体制の構築ステップ

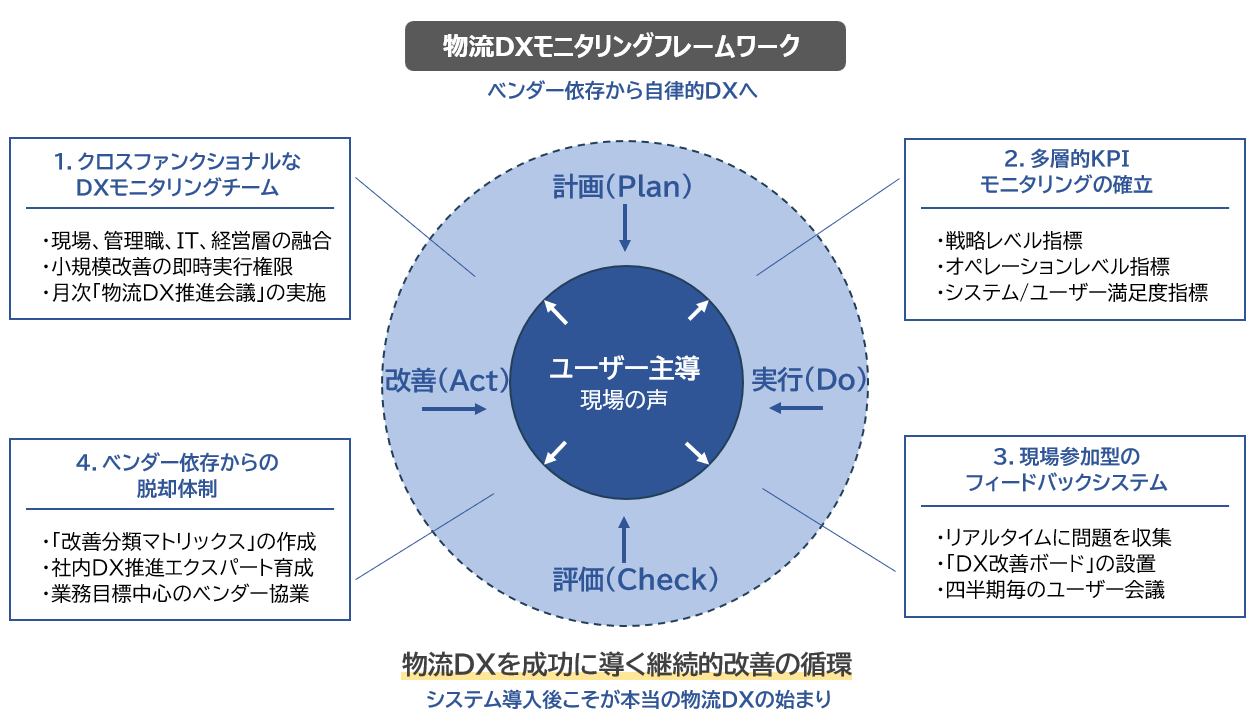

1. クロスファンクショナルなDXモニタリングチームの編成

必要なアクション

物流現場のフロントライン(ピッキング担当者、ドライバー、荷受け担当など)、中間管理職(物流センター長、輸配送管理者)、ITスタッフ、経営層で構成される横断的なモニタリングチームを編成します。チームに名称を付けるのも効果的です。チームには「改善権限」を持たせ、小規模な改善は即座に実行できる体制を整えましょう。月次で「物流DX推進会議」を開催し、現場から挙がった課題とその解決策を議論します。

単にデジタル技術を導入するだけでなく、各関係者や当事者からの報告を元に運用やシステムを改善しましょう。デジタル技術の導入後も現場の声を統合的に集める「仕組み」が不可欠です。

2. 多層的KPIモニタリングの確立

必要なモニタリング項目

・戦略レベル指標(物流コスト率、リードタイム短縮率、在庫回転率など)

・オペレーションレベル指標(入出荷作業効率、配車効率、検品精度、在庫精度など)

・システムレベル指標(EDI連携率、バーコードやRFID読取精度、システム機能別の利用率など)

・ユーザー満足度指標(システム使用感、操作性評価、要望対応満足度など)

これらの指標を「可視化」し、定期的にチェックし、問題を早期に発見しましょう。また導入前のプロジェクト目標数値に対して比較し、導入効果を分析することも大事です。

3. 現場参加型のフィードバックシステム

アクション

現場での問題点やアイデアをリアルタイムで収集する仕組みを構築しましょう。入荷エリアやピッキングステーションに「DX改善ボード」を設置し、アナログ的な意見収集も有効です。四半期ごとに「物流DXユーザー会議」を開催し、現場の声を直接聞く機会を設けましょう。システム利用者の声を継続的に取り入れる仕組みが必要です。特に物流業界では、パレット規格やコンテナサイズの標準化に見られるように、現場合意型の改善が成功する土壌があります。

4. ベンダー依存からの脱却のための体制

アクション

内製化可能な改善項目とベンダー対応が必要な項目を明確に区別する「改善分類マトリックス」を作成しましょう。また、社内にDX推進エキスパートを育成し、簡易的なカスタマイズや設定変更は内部で完結できる体制を構築することをおススメします。ベンダーとの定例会議では「やってもらう内容」ではなく「達成したい業務目標」を中心に議論する文化を形成しましょう。限られた資源の中から知恵と工夫で独自の改善を重ねる日本の物流現場の強みを活かし、ベンダー依存ではなく自律的な改善能力を高めることが重要です。

以下のフレームワーク図は物流DXのモニタリングと継続的改善の全体像を視覚化したものです。中心に「ユーザー主導・現場の声」を置き、その周りをPDCAサイクルが循環する構造になっています。この図を経営会議やDX推進会議で活用することで、継続的な改善活動の全体像を関係者と共有し、ユーザー主導の物流DXを推進することができます。

3.モニタリング体制構築のためのチェックポイント

□クロスファンクショナルなメンバーでチームが形成されているか

□DXモニタリングチームのメンバーと役割が明確に定義されているか

□現場からのフィードバックを収集・分類・分析する仕組みが確立されているか

□定量的・定性的なKPIが適切に設定され、可視化されているか

□改善提案から実装までのプロセスが標準化されているか

□ベンダーとの関係性が「依存」から「協業」へと進化しているか

各チェックボックスにチェックをいれて、物流DXモニタリング体制の構築状況を定期的に評価しましょう。

4.おわりに

日本の物流は、江戸時代の飛脚から現代の高度なサプライチェーンに至るまで、常に時代の変化に柔軟に対応しながら進化してきました。物流DXという新たな変革の波に直面する今、私たちが忘れてはならないのは、テクノロジーはあくまで「手段」であり「目的」ではないということです。

真の物流DXとは、最新のデジタル技術を導入することではなく、日本の物流が長年培ってきた「カイゼン」の文化とデジタル技術を融合させ、人とテクノロジーが調和した新たな価値を創造することです。日本の物流現場には、「改善」への飽くなき情熱と、現場の知恵を集結させる協調性という貴重な資産があります。

ベンダーの提案をそのまま受け入れるのではなく、現場の声に耳を傾け、ユーザー主導型の継続的改善を実践してください。一度導入したシステムを「完成形」と考えるのではなく、常に進化させ続ける「生きたシステム」と捉える視点が重要です。現場とシステムの間の溝を埋める日々の小さな改善の積み重ねが、やがて大きな変革につながります。その過程で得られる「現場の知恵」こそが、他社には真似のできない競争優位性となるのです。

日本の物流が持つ「正確さ」「丁寧さ」「改善力」という強みに、デジタル技術の可能性が掛け合わさることで、世界が驚く新たな物流のかたちが生まれるでしょう。物流は、経済の血流です。その最適化は、単に企業の利益に貢献するだけでなく、社会全体の持続可能性を高め、人々の暮らしをより豊かにします。皆様の手による物流DXの実践が、日本の、そして世界の物流の未来を明るく照らし出すことを、心から願っています。

次回は、これまで作成した物流DX戦略フレームワークを用いた継続的な改善の具体的な方法をご紹介します。これまで策定した戦略も作って満足して終わりではありません。この改善プロセスに活かすことで、真の効果を発揮することをご理解いただけると思います。お楽しみに!