勝ち続けるための、物流DXロードマップ戦略フレームワーク ~第十回~|オープンソースの倉庫管理システム(WMS)【インターストック】

勝ち続けるための、物流DXロードマップ戦略フレームワーク ~第十回~

<目次>

1.効果性と効率性の違いとは?物流DXの本質を見据える

古代の物語「ノアの方舟」の物語をご存知でしょうか。ノアは大洪水の警告を受け、すべての生き物を救うための巨大な船を建造するよう命じられました。彼の最終目標は「安く速く船を作る」ことではなく、「確実に生き残るための方舟を建造する」ことでした。

もし当時のノアが「予算と時間」だけを考え、必要最低限の船を作っていたらどうなっていたでしょうか。おそらく洪水の猛威に耐えられず、動物たちは救われなかったはずです。ノアは短期的な効率性よりも長期的な効果性(生存という究極の目的)を最優先したからこそ、その使命を全うできたのです。

この古い物語は、物流DXの本質を考える上で示唆に富んでいます。現代の物流DXにおいても同様ではないでしょうか。単なる倉庫管理システム(WMS)の導入や業務効率化ではなく、市場環境の激変(大洪水)にも耐えうる強靭なサプライチェーンを構築することが本質的な目的なのではないでしょうか。

2025年4月06日 執筆:東 聖也(ひがし まさや)

1.効果性と効率性の違いとは?物流DXの本質を見据える

物流DX戦略の実行において、最も重要かつ見落とされがちな要素が「一貫性」です。この「一貫性」は、効果性の高いシステム構築を支える基盤となります。

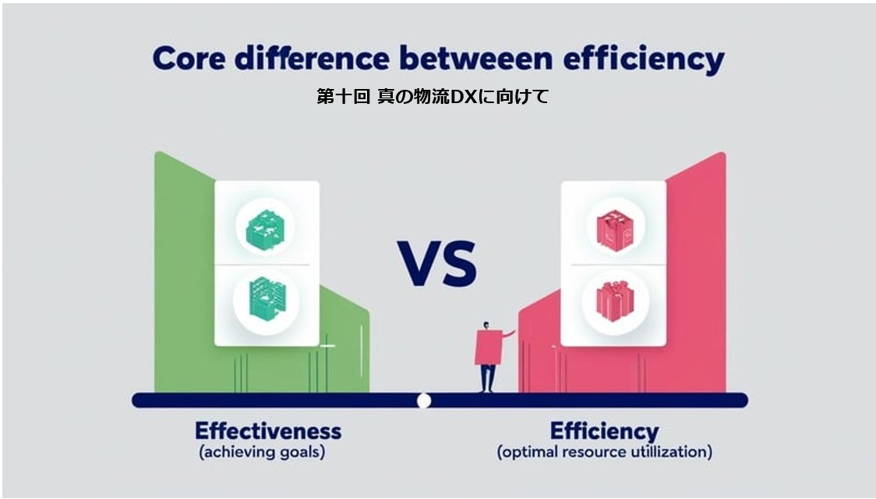

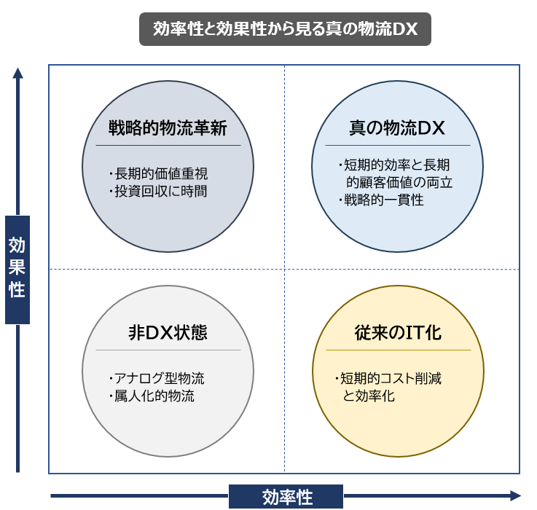

WMSなどの導入を検討する際、多くの場合「効率性」が重視されますが、真の物流DXを実現するには、「効果性」に焦点を当てなければなりません。「効果性」と「効率性」は似て非なるものです。

「効率性」が作業や動作の無駄を省き、短期的な生産性向上を目指すのに対し、「効果性」は長期にわたり高い効果を上げ続ける能力を指します。効果性の高い物流システムは、企業が目指すべき本質的な目的に向けて、持続的に価値を創出し続けるものです。

もう少し分かり易く言うと、「手間と時間をかけてより良い成果を上げる」のが効果性であり、「できる限りの手間と無駄を省き多くの作業をこなす」のが効率性です。WMSやTMSといった物流システムの導入では、ともすると作業時間の短縮や人員削減といった効率性ばかりが注目されがちですが、真に企業の競争力を高めるのは効果性と効率性の適切なバランスであることを理解しておきましょう。

2.舵のない船の危険性

先日、私たちが物流DXを1年以上提案していたある企業の意思決定担当者にこう告げられました。「導入における決め手は、機能と価格です」。果たして、この企業の物流DXは成功するのでしょうか?この提案先の企業は、自社の物流DXを実現するために、長期にわたり検討を続けてきたのです。しかし、いよいよ決定を急ぐタイミングになると、短絡的に機能と価格だけでベンダーを選定すると言うのです。

機能と価格も当然重要な選定要素ではありますが、そこだけに焦点を当ててプロジェクトを進めてしまうのはいかがなものでしょうか。短期的なROIは達成できるかもしれませんが、中長期的に企業の競争優位を支える基盤となるかは甚だ疑問です。

物流DXプロジェクトでよく見られるパターンとして、当初は高邁なビジョンと戦略的意図を掲げてスタートしても、時間の経過とともに予算や納期の制約が前面に出てきます。やがて、すべての意思決定はコストと短期的な成果に収斂し、当初のビジョンは風化していきます。これは戦略と実行の一貫性が失われた状態であり、最終的に「絵に描いた餅」のような形骸化したDX施策となる危険性をはらんでいます。

これまにご紹介したVCAPモデルを用いた継続的な評価と改善が重要なのは、この一貫性の維持にあります。Value(価値観)からProcess(プロセス)まで一気通貫した視点で評価することで、「なぜ我々はこのDXを推進するのか」という根本的な問いに常にチーム全体で立ち返ることができるのです。

3.三匹の子豚の教訓

冒頭の「ノアの方舟」に続いて、ここでもう1つ皆さんがよくご存じの童話「三匹の子豚」から、改めて効果性と効率性の関係を考えてみましょう。

藁の家と木の家を建てた最初の二匹の子豚は、速さと手軽さ(短期的な効率)を優先して家を建てました。対して、三匹目の子豚は長期的な効果(オオカミからの安全性)を最も重視して、時間もコストもかかるレンガの家を建てました。結果は皆さんもうご存知ですね?最初の二匹の家はオオカミに吹き飛ばされ、効率重視の決断が失敗に終わってしまいます。一方、時間と労力をかけてレンガの家を建てた三匹目の子豚だけが生き残り、オオカミから身を守るという本来の目的を達成しました。

私たちが幼い頃から慣れ親しんだこの短い童話は、効果性と効率性の関係や違いを非常に分かり易く教えてくれていたのです。本当に重要なことは、このようにとてもシンプルです。シンプル過ぎるので、私たちはつい軽視してしまうのです。

物流DXプロジェクトを進める際に、単に「機能と価格」で判断すると、短期的なコスト削減や業務効率化は達成できるかもしれませんが、市場環境の激変(オオカミの襲来)に柔軟に対応できるシステムにはなりません。真に成功する物流DXとは、企業の長期的な競争優位を支え、将来の変化にも適応できるシステムなのです。

4.ノキア(Nokia)の没落から学ぶ

物流DX戦略の一貫性を維持するためには、戦略から実行、そして継続的改善までを貫く明確なフレームワークが必要です。そのためのフレームワークがこれまでにご紹介した「物流DX戦略作成フレームワーク」です。

このフレームワークでは、物流DXに取り組む真の理由(WHY)を明文化し、経営層から現場まですべてのステークホルダーと共有することが出発点となります。これはVCAPモデルの「Value(価値観)」に相当し、すべての判断の基準となります。食品メーカーの守山乳業では、「顧客に常に新鮮な商品を届ける」という戦略的意図を掲げ、効率化よりもサービス品質を優先した物流システムを構築しました。一見すると効率性を犠牲にしているように見えますが、結果として顧客満足度の向上とという効果性を実現し、長期的な競争優位につながりました。

物流DXの成功を、単なるROIやコスト削減だけでなく、戦略的意図に沿った効果性の観点から評価することが重要です。これはVCAPモデルの「Capability(能力)」と「Process(プロセス)」の評価に直結します。あるアパレル通販企業では、物流センターの自動化プロジェクトで効率性指標(作業時間短縮など)と並行して、「カスタマイズ対応力」「返品プロセスの顧客満足度」などの効果性指標を設定しました。これにより、単なる自動化ではなく、顧客体験を向上させる物流DXを実現しています。

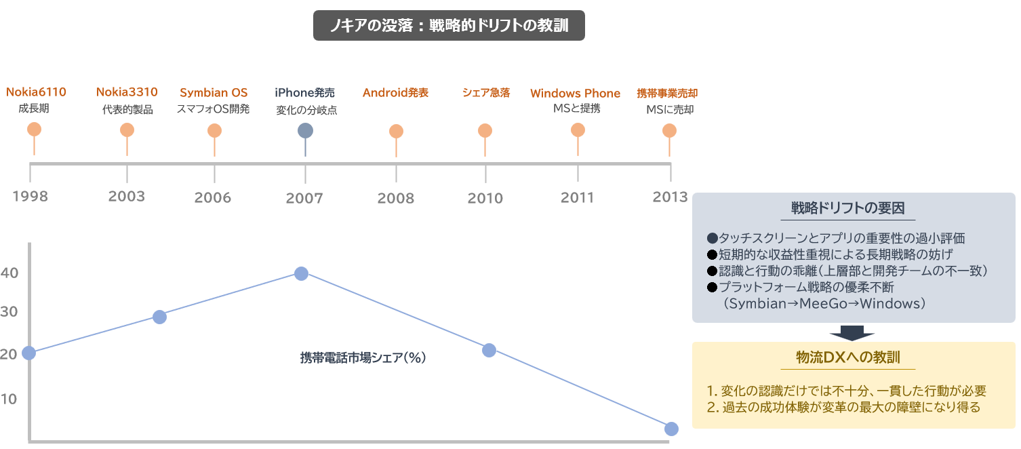

そして最後に、継続的改善サイクルにおいて、個別の施策や改善がすべて戦略的意図につながっているか常に確認するメカニズムを組み込みます。これによって、改善の積み重ねが戦略のブレを生じさせる「戦略ドリフト」を防ぎます。

戦略ドリフトにより市場支配的地位を失った最も象徴的な実例の一つとしてノキアの没落があります。1990年代後半から2000年代初頭、ノキアは携帯電話市場で圧倒的なリーダーシップを誇っていました。しかし、アップルがiPhoneを発表し、グーグルがAndroidを展開し始めると状況は一変します。ノキアはスマートフォン市場の重要性は認識していたものの、既存製品の改良(カメラ性能向上など)に注力し、短期的な利益を重視し、プラットフォーム開発などの長期的な投資を軽視しました。製品を過度に多様化させるという戦略は、ユーザー体験の一貫性を損なう要因となり、ノキアの市場シェアは急落。マイクロソフトに携帯電話事業を売却するに至ったのです。かつて時価総額2,500億ドルを超える世界最大級の企業だったノキアは、わずか数年で主力事業を失う結果となったのです。

5.おわりに

真に成功する物流DXとは、単なるシステム導入や効率化ではなく、「このDXが我々のビジネスをどう変革し、顧客にどのような新たな価値を提供できるか」という観点から判断されるべきものです。レンガの家を建てた子豚のように、時間と投資を惜しまず、本質的な効果を追求する勇気を持つことが重要です。それは短期的には効率性を犠牲にするかもしれませんが、長期的には圧倒的な競争優位につながります。

物流DX戦略の策定から実行、継続的改善までの一貫性を保つためには、本フレームワークを「生きた道具」として活用し、常に「なぜ我々はこの物流DXを推進するのか」という本質的な問いに立ち返ることが肝要です。それは単に「機能と価格」で決まるものではなく、企業の存在意義と未来への展望を体現するものであるべきなのです。真の物流DXとは、効率性と効果性を高い次元で両立させ、変化する環境にも適応し続ける「レンガの家」を築くことなのではないでしょうか。その建築には時間と労力がかかりますが、それこそが企業の持続的な競争力の源泉となるのです。