勝ち続けるための、物流DXロードマップ戦略フレームワーク ~第十回~|オープンソースの倉庫管理システム(WMS)【インターストック】

勝ち続けるための、物流DXロードマップ戦略フレームワーク ~第十回~

<目次>

1.戦略的基盤からモニタリングへの循環的アプローチ

物流DX戦略の真価は、策定時ではなく実行と改善のサイクルにおいて発揮されます。多くの企業が直面する課題は、緻密に練られた戦略が実行段階で形骸化し、「絵に描いた餅」となってしまうことです。特に物流領域においては、WMSやTMSといった基幹システムを導入したものの、その機能を十分に活用できていない、あるいはデータは蓄積されてもビジネス価値に転換できていないという現実が少なくありません。

本稿では、これまで構築してきた5段階の物流DX戦略フレームワーク—「戦略的基盤」「VCAP分析モデル」「ユーザー中心のDXアプローチ」「実行戦略」「モニタリングと継続的改善」—を活用し、継続的な改善サイクルに組み込む具体的な方法論について解説します。これにより、物流DXが単なるテクノロジー導入プロジェクトで終わるのではなく、企業の持続的な競争優位性構築につながる動的な変革プロセスとなることを目指します。

物流の現場とデジタル技術を融合し、両者の強みを最大化するためのフレームワークは、実践と検証のサイクルによって磨かれるのです。

2025年3月30日 執筆:東 聖也(ひがし まさや)

1.戦略的基盤からモニタリングへの循環的アプローチ

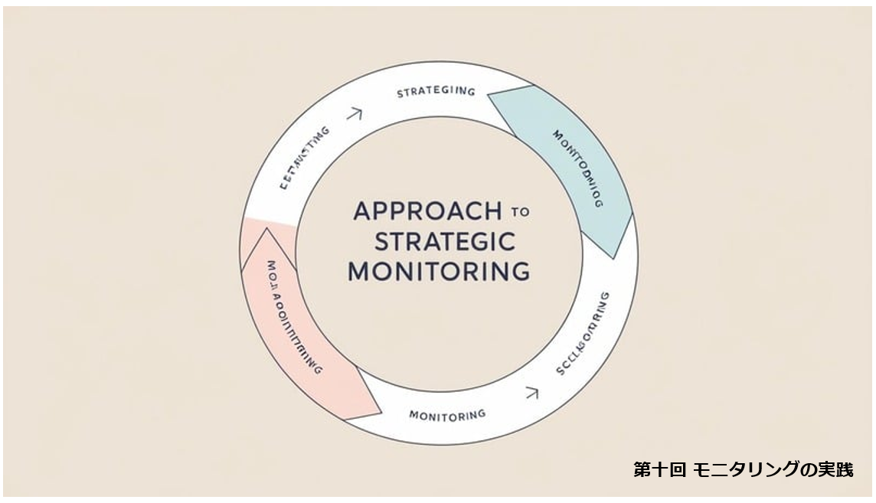

物流DX戦略は単線的なプロセスではなく、循環的な仕組みとして捉えてください。第5ステップの「モニタリングと継続的改善」の成果は、第1ステップの「戦略的基盤」に還元されることで、戦略の刷新と進化を促します。この循環的アプローチにこれまで用いた物流DX戦略フレームワークがそのまま使えるのです。

WHYの定期的な再検証

物流DXの根本的な「なぜ」は、市場環境の変化や顧客ニーズの進化に伴って更新されなければなりません。”物流DX戦略は一度作ってお終い”、ではないのです。倉庫管理システム(WMS)の導入から1年後、または物流最適化システム(LFA)の実装後のKPI検証時には、以下の問いを再考する機会を設けましょう。

「物流DXによって実現したい本質的な価値は何か?」 「競争環境の変化により、どのような新たな課題が浮上しているか?」

こうした根本的な問いかけを定期的に行うことで、戦略の方向性を微調整し、長期的な価値創造の道筋を保ちます。

2.VCAPモデルは物流DX戦略の確かな羅針盤

15世紀末、コロンブスが大西洋横断の航海に乗り出したとき、彼が携えた羅針盤と天測器具は未知の世界への道標となりました。彼の航海は”無謀な冒険”ではなく、精密な計算と観測に基づく”価値ある挑戦”でした。今日の物流DX戦略においても同様です。VCAPモデルは、実行段階において戦略が正しく展開されているかを測るための精密な羅針盤となります。コロンブスは新航路を開拓する過程で、常に位置を確認し、針路を調整しました。想定外の発見—後にアメリカ大陸と呼ばれる土地—に遭遇しても、彼の航海術と観測技術が航海を成功に導きました。物流DX推進において、VCAPモデルは私たちの「航路」を正確に把握し、必要に応じて軌道修正するための羅針盤となります。この精密なVCAPモデルという羅針盤があることで、私たちは物流DXという大航海を”無謀な冒険”ではなく、”確かな挑戦”にすることができるのです。羅針盤を持たずに大海原に船を出すことが無謀であるように、明確な評価基準なしに物流DXを推進することは危険です。VCAPモデルという羅針盤があれば、Values(価値観)、Capabilities(能力)、Asset(資産)、Process(プロセス)の各側面から実行状況を正確に測定できます。

コロンブスが予期せぬ出来事に遭遇したように、物流DXの旅でも想定外の障壁や機会に遭遇するでしょう。しかし、VCAPという羅針盤があれば、そうした予期せぬ事態も、「漂流」ではなく、新たな価値発見への航路変更として捉えることができます。それは私たちの進路を常に測定し、目的地への最適ルートを示し続ける、デジタル時代の信頼できる羅針盤なのです。

3.VCAPモデルのチェックポイント

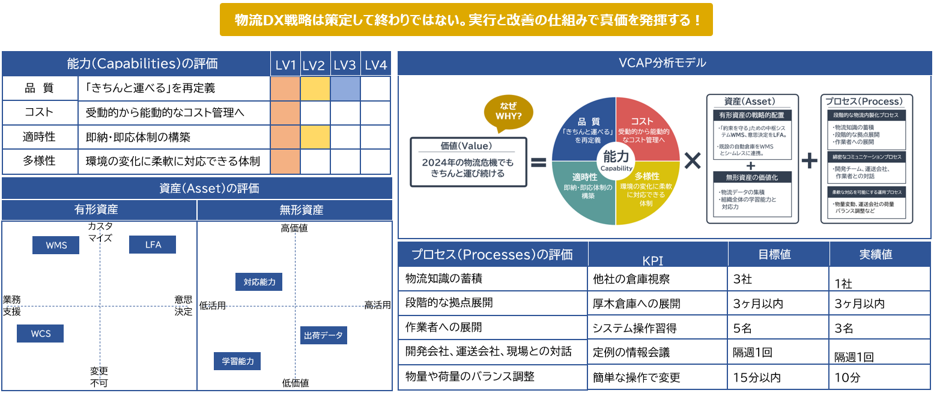

1. Capabilities(能力)の成熟度評価

能力は「品質」、「コスト」、「適時性」、「多様性」の4つで構成されることはこれまでに説明しました。この物流の4つの基礎能力をモニタリングし、その評価の結果に応じて改善や新たな投資を計画します。評価の方法は様々ありますが、ここでは最もシンプルな5段階評価を紹介します。

レベル1:初期導入段階(以前と変わりの無い状態)

デジタル技術を導入したものの、業務プロセスや成果に目立った変化はまだ見られない段階です。

レベル2:業務改善段階(基本プロセスが改善された)

デジタル技術の活用により、従来の物流プロセスが効率化され、一定の業務改善効果が表れ始めた段階です。

レベル3:最適化段階(データ活用による継続改善)

蓄積されたデータを分析・活用することで、継続的な業務改善のサイクルが確立された段階です。

レベル4:革新段階(デジタル起点の新たな価値創造)

デジタル技術を起点として、従来の物流の枠を超えた新たなサービスや価値の創造が実現している段階です。

この評価を通じて、能力開発の優先順位を明確にし、次期投資の焦点を定めることができます。重要なのは、物流DXの能力を評価することですので、単なる業務効率化ではなく、デジタル技術やデータ活用による能力の向上を評価する視点を持つことです。単なる物流改善の評価にならないよう、常にデジタルトランスフォーメーションの観点から成熟度を判断しましょう。

2. Asset(資産)の有効活用度評価

物流DXにおけるAsset(資産)の評価は、単なる保有状況の確認にとどまらず、戦略的な視点から多角的に行うことで効果を最大化できます。以下の評価フレームワークは、既存資産を新たな視点で再定義し、物流DXの推進力へと変換するための指針となります。

有形資産の評価軸

有形資産については、「革新」と「戦略的配置」という2つの軸で評価することが効果的です。

革新軸の評価ポイント

□既存の物流設備(自動倉庫、ソーター等)のデジタル化・スマート化の可能性

□レガシーシステム(WMS、TMS)の刷新または連携拡張の必要性

□IoTデバイス導入によるリアルタイムデータ取得の機会

□ロボティクス技術の適用可能性と投資対効果

戦略的配置軸の評価ポイント

□物流拠点の地理的最適化とネットワーク配置の効率性

□設備投資の優先順位と投資配分の妥当性

□共同物流や3PL活用を含めたアセットの最適配置

□既存システムの主管理範囲の適切なバランス

無形資産の評価軸

無形資産については、「活用」と「価値化」という2つの軸で評価することで、見えざる資産の価値を最大化できます。

活用軸の評価ポイント

□蓄積された物流データの分析・活用度

□物流ノウハウのデジタル化・形式知化の進捗

□APIやデータ連携基盤の整備状況

□社内外のデジタル人材の活用度

価値化軸の評価ポイント

□データから得られるインサイトの経営判断への貢献度

□顧客向けサービスとしてのデータ提供の可能性

□知的財産としての物流DXノウハウの蓄積と展開

このような多角的な評価アプローチを導入することで、既存資産の隠れた可能性を発見し、投資効率を高めることができます。「持つ」から「活用する」へのパラダイムシフトを促進し、デジタル資産の価値を可視化し、継続的な投資の妥当性を検証しましょう。資産を多角的に評価・再定義することで、単なる資産の棚卸しではなく、デジタル時代における資産の役割と価値を戦略的視点から問い直すことが、真の物流DXを実現する鍵となるでしょう。

3. Process(プロセス)の効率性測定

プロセスは、組織の資産と能力を結びつけ、実際の価値を創出する仕組みです。VCAPモデルにおけるプロセスとは、単なる業務フローの改善ではなく、組織の存在意義(WHY)を具現化する一連の活動体系を指します。物流DXにおけるプロセス評価は、デジタル技術を活用した変革がどれだけ実際の業務に浸透し、価値を生み出しているかを測る重要な指標となります。WMSやTMSの導入、RFID技術の実装、自動倉庫システムの活用など、様々なデジタル施策が実際のオペレーションでどのように機能しているかを継続的にモニタリングすることが不可欠です。プロセスについては、その実行内容をKPIで目標化し、数値化して進捗具合を測定しましょう。この評価は最もリアルタイムかつこまめに確認する必要があります。