勝ち続けるための、物流DXロードマップ戦略フレームワーク ~第七回~|オープンソースの倉庫管理システム(WMS)【インターストック】

勝ち続けるための、物流DXロードマップ戦略フレームワーク ~第七回~

<目次>

1.物流プロセスを抜本的に見直す

ビジネスプロセスリエンジニアリング(BPR)は、1990年代初頭、マイケル・ハマーとジェームズ・チャンピーによって提唱された革新的な経営手法です。彼らの著書『リエンジニアリング革命』では、「コスト、品質、サービス、スピードのような重大な現代的パフォーマンス基準を劇的に改善するために、ビジネスプロセスを根本的に考え直し、抜本的にデザインし直すこと」と定義されました。この概念は、単なる業務改善や効率化ではなく、「白紙の状態から考え直す」という根本的な発想の転換を促すものでした。当時の多くの企業は、コンピュータ化によって既存の業務を単に自動化するだけでしたが、BPRは「なぜその業務が存在するのか」という根本的な問いから始めることを要求しました。

その「白紙の状態から根本的に考え直す」という考え方は、現代のDX推進において極めて有効なアプローチだと考え、この物流DX戦略フレームワークに取り入れることにしました。これまで物流DXの戦略面について解説してきましたが、今回は「実行戦略」について解説します。BPRの視点を取り入れることで、単なるデジタル化ではなく、真の業務変革を実現するための具体的な実装方法に焦点を当てていきます。既存のプロセスをそのままデジタル化するのではなく、「なぜその業務が存在するのか」という根本的な問いから始め、デジタル時代にふさわしい物流プロセスを再構築する具体的な手法をご紹介していきます。

2025年3月09日 執筆:東 聖也(ひがし まさや)

1.物流プロセスを抜本的に見直す

物流DXにおけるBPRは、デジタル技術の可能性を最大限に活かすための「実行戦略」フェーズにおいての土台となります。単にアナログな業務をデジタル化するのではなく、デジタル時代に適した物流プロセスを一から再構築する視点が求められるのです。現代の物流における顧客期待の高まり、リアルタイム情報への要求、持続可能性への関心といった要素を考慮すると、従来の線形的な物流モデルでは対応できない課題が山積しています。

本物流DX戦略フレームワークにおける「実行戦略」では、BPR視点で要件整理を行います。現行の物流プロセスを「戦略的基盤」フェーズで定義した、価値の観点から徹底的に分析します。各プロセスが本当に価値を創出しているのか、あるいは単に歴史的な慣習から残っているだけなのかを厳密に評価するのです。

特に物流では、作業の重複、不必要な中間ステップ、過剰な在庫保有などが散見されることが多く、こうした「無駄」を特定することが重要です。

次に、プロセス間のギャップやボトルネックを特定します。物流の現場では、部門間の引継ぎや情報伝達の断絶が生産性低下の主要因となっていることが多く、エンドツーエンドでの可視化が必要です。例えば、受注から配送完了までの全体フローを一気通貫で分析することで、情報の分断や責任の所在が不明確な領域を特定できます。

これらの分析に基づき、プロセス再設計案を複数立案します。その際、システム化すべきプロセスと人の判断を残すべきプロセスを明確に区分することが重要です。例えば、定型的な在庫移動や発注処理などはシステム化による自動化が適していますが、特殊な顧客要求への対応や異常事態の判断などは、依然として人間の経験と直感が必要な領域です。

さらに、業務標準化とカスタマイズのバランスも重要な検討点です。過度な標準化は柔軟性を失わせる一方、過度なカスタマイズはシステムの複雑性と維持コストを増大させます。この両者のバランスを、戦略的基盤で定義した価値と照らし合わせて設計していきます。

2.BPRを基盤とした要件定義

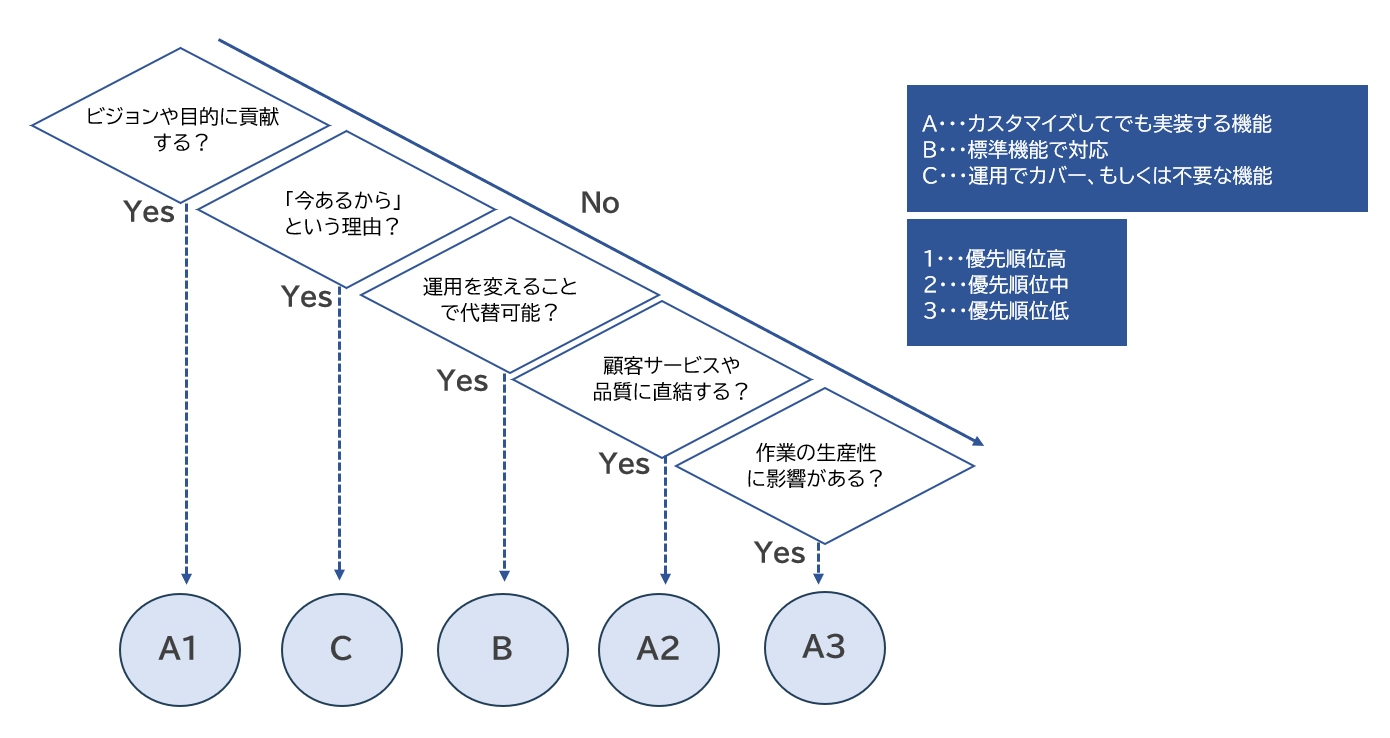

このフレームワークでは、各機能について「必要性」と「実装方法」を厳格に評価します。評価は単なる現状維持や慣習的判断ではなく、ビジョンへの貢献度や実際の業務価値に基づいて行われます。これまでの「戦略的基盤」で定義された価値が、実行や実装においての評価基準になるのです。

評価は複数の視点から行われます。まず、その機能がビジョンや目的に貢献するかを検証します。単に「従来からあるから」という理由での実装は避け、運用変更による代替可能性も検討します。さらに、その機能がない場合のリスク分析を行い、顧客サービス、作業生産性、品質への影響を多角的に評価します。これにより、感情や習慣ではなく、ビジネス価値に基づいた判断が可能になります。

判定カテゴリー

評価結果は3段階で分類されます。

A判定:カスタマイズしてでも実装すべき必須機能

B判定:標準機能で対応可能な機能

C判定:運用でカバーするか実装不要な機能

この分類により、開発リソースの最適配分が可能になり、真に価値を生む機能に集中投資できます。

判定プロセス

判定は開発チームとユーザー双方の視点から行われます。まず開発チームが技術的観点から判定を行い、次にユーザーが業務的観点から評価します。この二段階プロセスにより、技術と業務の両面から最適な判断が導き出されます。

実施の効果

このフレームワークを活用することで、単なる機能の羅列ではなく、ビジネス価値に基づいた要件定義が可能になります。また、「当たり前」と思われていた機能の必要性を再検証することで、システムの簡素化と本質的な業務改革を同時に達成できます。

従来のシステム開発では機能の追加ばかりに注目しがちでしたが、このアプローチでは「何を実装しないか」の決定も同等に重視されます。これにより、複雑性の低減、開発期間の短縮、維持コストの削減という三重の効果が期待できます。

物流DXの成功には、テクノロジーだけでなく、このような思考プロセスの変革が不可欠です。BPRベースの要件整理は、その重要な一歩となるでしょう。

3.問題から課題と対策を導き出す

物流DXにおけるBPRの核心は「白紙の状態から根本的に考え直す」ことですが、この実践において重要なのは機能視点ではなく問題解決視点でシステム要件を定義することです。この考え方をWMS導入のケースで具体的に展開すると、以下のようなプロセスになります。

現状と目標のギャップを明確化する

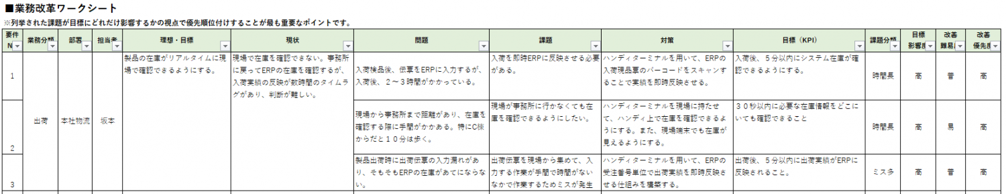

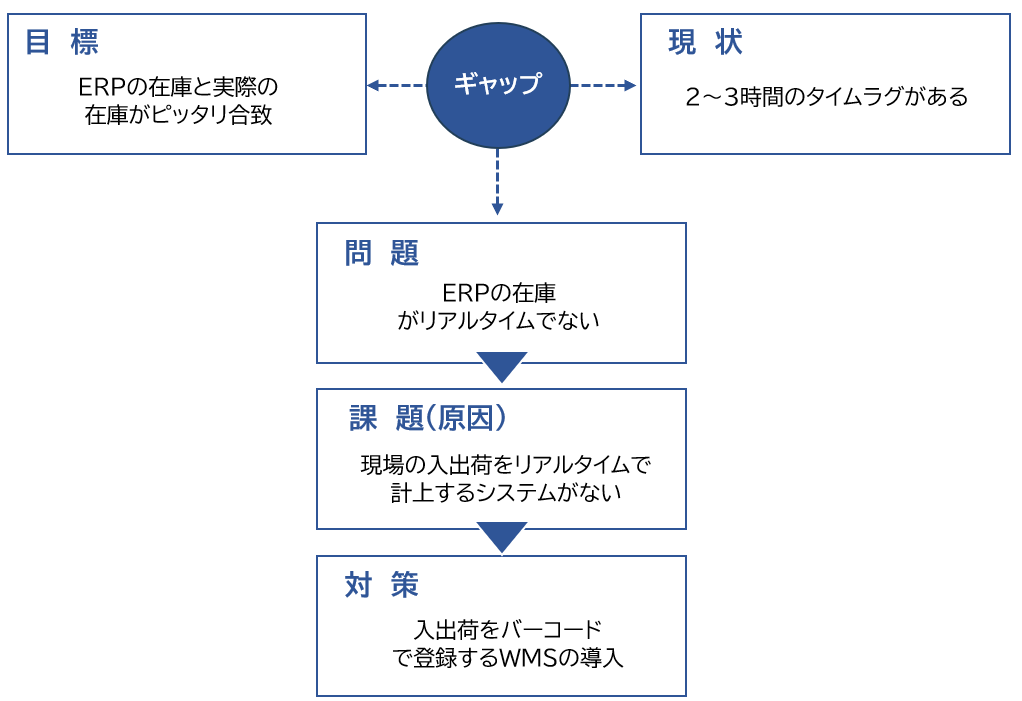

BPRにおける第一歩は現状分析と目標設定の間に存在するギャップを特定することです。例えば、ERPの在庫情報と実際の在庫に2〜3時間のタイムラグが発生している場合、このギャップが「問題」であり、BPRではこの問題を根本から解決するための再設計を行います。目標と現状を以下の「業務改革ワークシート」のような構造化されたフォーマットで対比させることで、解決すべき問題の全体像を把握できます。この過程では、単に「システムがない」という表面的な問題ではなく、根本的な業務プロセスの問題点(例:入荷検品後のERP登録遅延など)を特定することが重要です。

「問題」と「課題」を明確に区別する

BPRの実効性を高めるためには、「問題」(現状と目標のギャップ)と「課題」(問題を解決するためになすべきこと)を明確に区別する思考プロセスが有効です。例えば「入荷検品後、ERPへの伝票登録が2〜3時間かかっている」という問題に対して、「入荷検品と同時にシステム反映する仕組みを構築する」という具体的なタスクが課題となります。課題は原因に置き換えて定義する方法でもOKです。原因に置き換えた場合は、「入荷検品と同時にシステム反映する仕組みがない」となります。BPRでは、こうした問題解決の視点から業務を根本的に再設計します。

具体的な対策とKPIの設定

問題と課題(原因)が明確になれば、次はその課題に対する具体的な対策とKPIを設定します。これがBPRにおける「抜本的なデザイン」の段階です。対策には具体的な仕組みやシステム機能を記述し、KPIには測定可能な目標値を設定します。重要なのは、これらの対策がシステム機能要件の基礎となり、KPIがシステム導入の期待効果になるという点です。またこの期待効果が、後の「モニタリングと継続的改善」にも用いられます。

優先順位の設定による意思決定の明確化

最後に、目標への影響度と改善の難易度を評価軸として優先順位を設定します。これにより、どの問題から着手すべきかの意思決定プロセスが透明化され、チーム全体で一貫した取り組みが可能になります。BPRでは「白紙から考え直す」ことを重視しますが、すべてを同時に変革することは現実的ではありません。優先度設定により、最も価値のある領域から段階的に変革を進めることができます。BPRの本質である「根本的な考え直し」と「抜本的なデザイン」を実現するためには、この思考プロセスを繰り返し実践し、組織に定着させていくことが重要です。物流DXの成功には、テクノロジーの導入以上に、このような思考の変革が不可欠なのです。

以下の記事に詳しく解説してあるので、参考にしてください。ワークシートも無料でダウンロードできます。

誰でもできる!ユーザーが主役の物流業務改革の思考メソッド ~後編~

4.おわりに

今回はこれまで定義した「戦略的基盤」を具体的に実装するためにBPRと問題解決の2つのフレームワークを用いた具体的なステップについて解説しました。このように現場の課題をシステム機能に落とし込む作業は、従来のIT導入では「要件定義」といわれる非常に重要なフェーズです。本物流DXロードマップ戦略のフレームワークにおいては、この最上流の工程をシステムデザインと呼びます。このシステムデザインが戦略をシステム設計に変換するものすごく重要な工程なのです。このようなステップを踏むことについて、忙しい皆さんは少々面倒に感じるかもしれません。しかし、以下のことについてよく理解しておいてください。

”手間と時間をかけてよりよい成果を上げる仕事をする”ということが『効果性』で、 ”出来る限りの手間と無駄を省き多くの作業をする”ということが『効率性』です。私たちはどうしても『効率性』を重視し『効果性』の方は忘れられがちです。 しかし『効率性』だけを求めるシステムでは、本来の目的達成に向けての効果はあまり期待出来ません。『効果性』と『効率性』を掛け合わせることで目的達成能力の最大化を図ることが出来るのです。

次回は物流DX実現に向けて重要なデータドリブン物流の設計方法について具体的に解説します。お楽しみに!